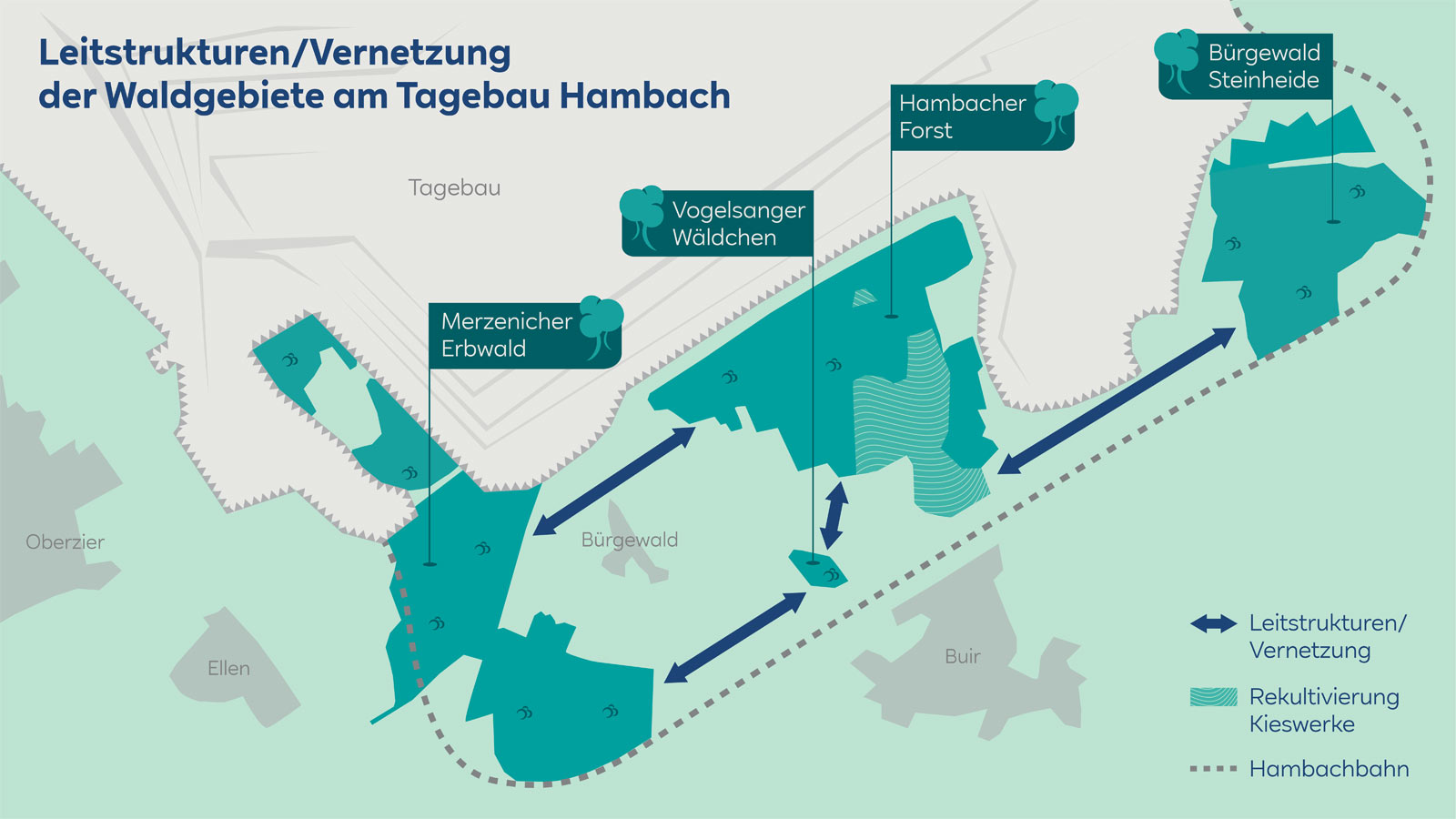

Der Tagebau Hambach liegt zwischen Jülich im Kreis Düren und Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) im Herzen des rheinischen Braunkohlenreviers. Er wurde 1978 in der Nähe des Niederzierer Ortsteils Hambach begonnen. In Spitzenzeiten förderte der zwischenzeitlich bis zu 411 Meter tiefe Tagebau so viel Braunkohle für die unternehmenseigenen Kraftwerke, dass mit ihr fünf Prozent des gesamten deutschen Strombedarfs gedeckt wurden. Markenzeichen des rheinischen Braunkohlenbergbaus sind die Schaufelradbagger. Im Tagebau Hambach arbeiten die größten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen der Welt. Die fast 100 Meter hohen und bis zu 240 Meter langen Stahlriesen können täglich bis zu 240.000 Festkubikmeter Kohle oder Erdreich gewinnen.

Im Jahr 2029 wird die Kohlegewinnung im Tagebau Hambach im Zuge des gesetzlichen Kohleausstiegs beendet. Zurzeit laufen mehrere große regionalplanerische, bergrechtliche und wasserwirtschaftliche Genehmigungsverfahren. Sie werden festlegen, wie die von einem großen See und viel Wald geprägte Landschaft genau aussehen wird, die der Tagebau hinterlässt. So läuft derzeit ein Planfeststellungsverfahren, das die Gestaltung des Tagebausees im Detail vorbereitet. Gleichzeitig sichert ein weiteres Braunkohlenplanverfahren die Trasse für den Ablauf des zukünftigen Sees.